編者按:香港地下黨一九四九之後的任務之一是妖魔化蔣介石,《金陵春夢》是最成功的傑作,影響巨大。本文以知情人的角度揭露該書炮製出版內幕,涉及周榆瑞、羅孚、嚴慶澍、馮英子等人。

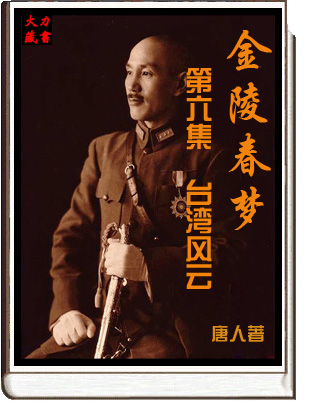

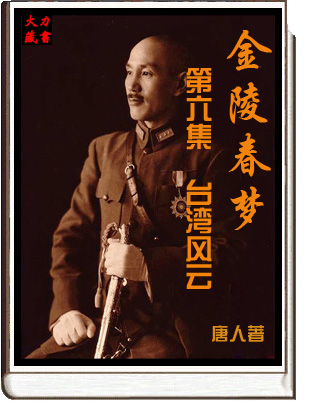

大量發行的貶蔣小說《金陵春夢》。作者嚴慶澍

書中指蔣介石是鄭三發子。其子為名導演嚴浩。

一九五三年,香港長城電影公司攝製了一部名叫《兒女經》的影片,編劇署名黃笛,便是後來大名鼎鼎的畫家黃永玉。

一九四八年起黃永玉便在香港生活。他搞木刻,搞美術,也搞電影編劇,是一個自學成材的多才多藝的人。他在《大公報》和《新晚報》的副刊擔任業餘美術編輯,又在長城擔任業餘編劇,還參與編輯《長城畫報》,這是當年我們在金邊時喜歡看的。

黃永玉創作《兒女經》,是以他的鄰居嚴慶澍的家庭生活為素材的。黃永玉說:「寫這部戲的動機是來自我一位好友身上,一天到晚吵個不休,前因後果,未始不是一個複雜的社會問題?我想,弄一部以孩子教育問題為中心的戲出來一定是蠻有意思的,就大膽向袁老總(袁仰安)和一些友好提出來。」

劇本經名導演陶秦整修,並由陶秦導演,拍成了一部社會寫實與倫理主題相結合的「王牌之作」,當年十分轟動。

黃永玉多才藝以嚴慶澍家寫劇本

香港電影資料館編撰的《香港電影大全》,對《兒女經》有如下點評:

五十年代香港所謂「左派」陣營的電影,都有著一套嚴格的創作主導思想,慨言之,就是「主題先行論」。《兒女經》要探討的,是家庭中孩子的教育問題。

故事說在報館工作的顏興堂(蘇秦),生有七個孩子,整天要為生活奔波,晚上還要寫稿來幫補家計。妻子(龔秋霞)單是家務便應接不暇。七個兒女都有缺點:長女大明(石慧)念的是私校,染上了貪玩虛榮的毛病;次子二毛喜拆修機械;三毛好吃零食;四牛野蠻好鬥;五弟虎兒(黎小田)與六弟龍兒終日嬉戲,愛把牆壁塗得花斑;最小的女嬰客滿則整天啼哭。

影片難得的地方是充滿趣味性極強的生活細節(如五、六弟用鉛筆刨刨筷子),七個孩子的戲安排得流暢生動,豐茂的枝葉襯托著鮮明的主線(大明渴望要買一輛腳踏車)。美中不足的是結尾流於教條化,張叔叔(平凡)的「導師」和「救星」身份簡化了整個問題,完全掉進「主題先行論」的窠臼。

此外影片也未能擺脫某種原始的反富人情緒。當然貧與富有其生活上的矛盾,影片亦不乏敏銳的筆觸,但在下半部帶出唾棄資產階級生活的訊息時,也不免同時否定了彈琴跳舞等活動及年輕人自發的思想感情。因此,影片所標榜的健康生活方式,其實是十分褊狹的。

共產黨的創作怎麼能不「主題先行」呢?他們一定要先有一個主題,或是先劃一個框框,然後叫寫文章的人在這個範圍內去寫,這樣如何能寫得生動和真實?當年他們在《新晚報》炮製的《侍衛官雜記》和《金陵春夢》,便是主題先行的樣板。

.jpg)

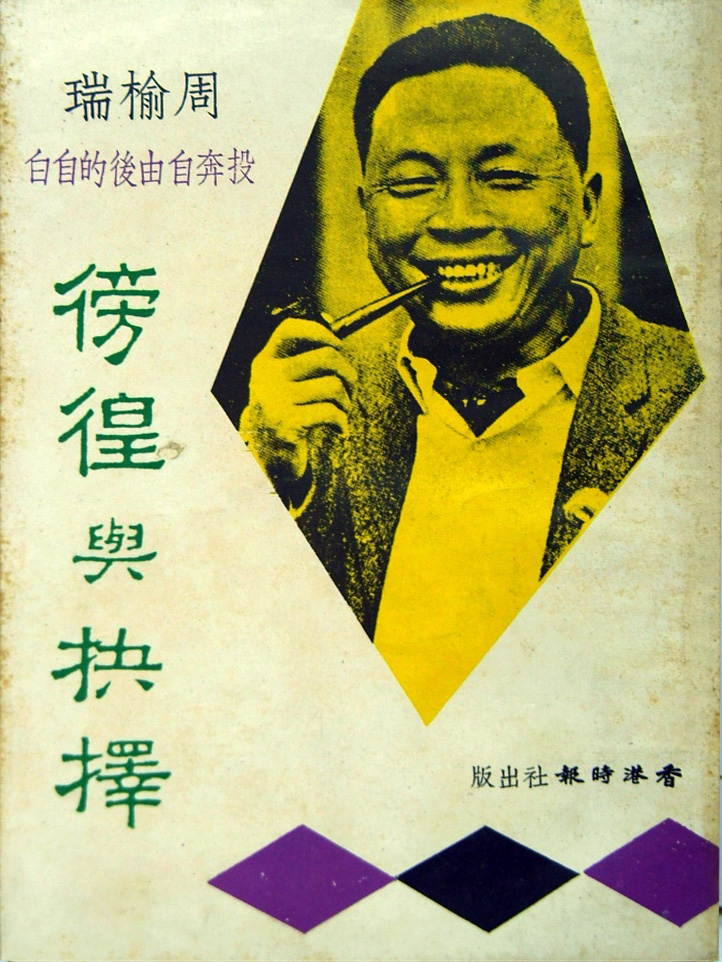

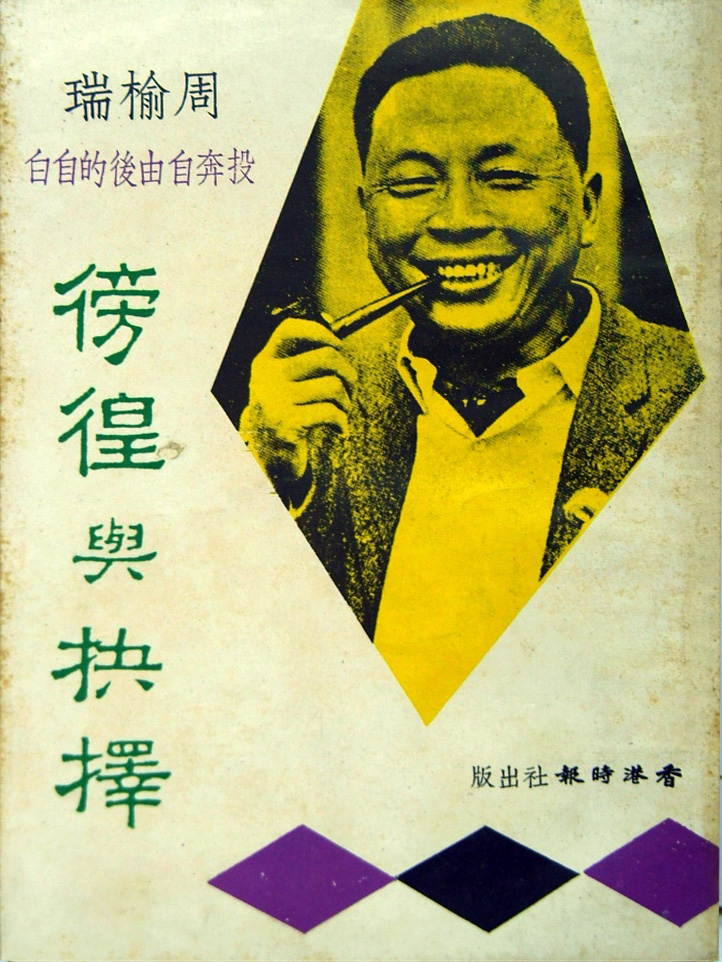

周榆瑞著《侍衛官雜記》。1961年流亡英國,出版反共自傳《徬徨與抉擇》。

周榆瑞命運與《侍衛官雜記》

一九四九年中共在大陸建立起政權後,其在香港的地下黨便負起了妖魔化國民黨及蔣介石的任務。一九五○年代初,周榆瑞以宋喬的筆名在《新晚報》連載《侍衛官雜記》,後由學文書店於一九五二年出單行本,是黃永玉設計的封面。

香港本土作家許定銘說:「《侍衛官雜記》是本日記體的長篇小說,假借侍衛官陳鎮坤的名義,寫他當『蔣先生』貼身侍衛時的所見所聞。當時的『侍衛官』,相當於舊日的『御前帶刀侍衛』,皇帝要出巡、遊玩、開會……侍衛官當然要亦步亦趨,開路並當保鏢。因長年在『蔣先生』左右,接觸到的軼事自然甚多,只看你怎樣下筆。由於宋喬曾以記者身份駐過南京,對蔣朝各階官員的生活及行事方式瞭解深入,寫起來得心應手。作者一開始已蓄意醜化『蔣先生』,選材便以負面內容為主,行文幽默風趣,極盡挖苦之能事,很受普羅大眾歡迎。讀者以消遣性質,一笑置之的態度讀之可以,絕不能視之為真正的歷史事件。」

弔詭的是周榆瑞於一九五三年被中共誘回大陸,在赴蘇州的火車上被捕,理由是他在國共內戰期間擔任《大公報》記者時常常進出美國大使館和美國軍事代表團,並且同一名英國記者關係密切。該記者被中共認定為英國情報人員,因此周便當然是英國間諜了。周被扣押到一九五七年,直到他答應充當中共的間諜以後才被釋放回香港。懾於中共的紅色恐怖,周榆瑞終於在一九六一年九月十日秘密離開香港前往英國,並用英文出版了一本叫《仿徨與抉擇》的書,說他的出走是為了讓下一代能過自由的生活。周榆瑞一九八○年在英國病逝。

羅孚策劃抹黑蔣介石的《金陵春夢》

由於《侍衛官雜記》的成功,《新晚報》老總羅孚便想再接再厲,弄出又一篇奇文,塑造一個所謂「真正的蔣介石」。《新晚報》開了幾次會,誰也不肯接受任務。推來推去,任務落到了嚴慶澍身上,理由是:他在蔣介石發跡的上海住過,又上過抗日戰爭前方,到過內戰前方,還到過台灣等地;其中最重要的原因是他當時任務不重,每天寫稿只有兩三千字,時間充裕。

但是,用甚麼來寫呢?嚴慶澍不但與蔣介石毫無淵源,在蔣介石執政的幾十年裡,他連總統府的大門都沒有進過,就連蔣介石本人他也只遠遠看到過一次。事實上,《金陵春夢》完全是虛構出來的。這位被中共稱為「一位赫赫有名的文壇奇才」的人,因惡搞得煞有介事,在香港、內地甚至南洋和歐美華人世界都產生了極其惡劣的影響。

《金陵春夢》的開篇無疑是先聲奪人的,寫得也很精彩。不過,說蔣介石是鄭三發子,究竟有甚麼依據?當時,羅孚手裡恰好有友人送的五頁「八行箋」,據說真是蔣介石的一個侍衛官寫的,說的是抗戰時河南曾有一個叫鄭二發子的人,到重慶尋找蔣介石,說他是蔣介石的親哥哥。蔣介石並沒有為難他,只是叫戴笠把他遣送回鄉。

一個精神不正常的人,夢想當朝總統是自己的弟弟,前往冒認,以期一朝富貴,或打點秋風,並不為怪。蔣介石沒有把他關起來,只著手下送他回家,說明蔣先生的大度;如果有人膽敢冒稱是毛澤東的哥哥,跑到北京城認親,這人不被人間蒸發,才是怪事!毛澤東死後,不是有不少女人到黨中央冒認她們的孩子是毛的骨肉麼,黨中央又是如何對待這些女人呢?毛澤東的私人醫生李志綏在他的書裡說過:毛主席有性病,他早就不能生育了!

嚴慶澍妖魔蔣介石為黨立大功

嚴慶澍以那五頁材料為骨架,再翻閱蔣氏家譜、浙江地方誌、風俗習慣、蔣的傳記資料 ……,便這樣杜撰開了,天南地北,子虛烏有,一直寫了八本之多。他巧妙地從「鄭發三子」的故事鋪延開去,說蔣介石的生父是河南人,姓鄭,生三子,介石排行第三,故名「鄭三發子」。後來他的母親王采玉帶他南下浙江嫁給奉化人蔣肇聰,「油瓶子」「鄭三發子」遂改姓換名為蔣中正。嚴慶澍還牽強附會地說「中正」諧音「宗鄭」,說明介石自認來自鄭家,真是刁筆一轉,可致人於死地。《金陵春夢》對蔣介石盡情妖魔化,使看書的人以為蔣先生就是這樣一個卑鄙無恥的小人。在國民黨敗走台灣和共產黨如日中天的一九五○年代初,嚴先生的生花妙筆確為黨立下大功。為了與「宋喬」相呼應,他取了「唐人」的筆名。

抗戰期間嚴慶澍曾入讀成都燕京大學新聞系,半工半讀。一九四六年他在上海加入《大公報》,一九四九年轉香港《大公報》。一九五○年《大公報》增辦《新晚報》(即《大公晚報》),嚴就在《新晚報》工作,直到一九八一年因心臟病於北京去世,死時身上蓋著黨旗。嚴先生為他的黨鞠躬盡瘁,死而後已!

這只是主題先行的兩個典型實例。幾十年來,中共筆桿子的創作絕大部份是主題先行,我們就不用多說了,徒污筆墨。有人說:嚴慶澍是抗日時加入中共的地下黨員。他一生中用近四十個筆名發表多部紅色宣傳品,是「逼出來的『革命』的多產作家」,和陳伯達一樣是受中共之命製造謊言的筆桿子。

污名蔣介石的左派報人馮英子

有文章說,「蔣介石是鄭三發子」的始作俑者是著名左派老報人馮英子。一九四九年五月,夏衍(一九二七年加入中共)等人在香港創辦《週末報》,馮英子任總編輯兼總經理。不久有人投稿,說抗戰時期河南有一個叫鄭二發子的人到重慶找蔣介石,自稱是蔣介石的親哥。蔣並沒有為難他,只叫戴笠把他送回去。馮英子想起他從上海到香港時,在船上認識一位張大同先生。

到香港後,張大同和馮英子同住在大道東的真教圍,兩人經常在一起侃大山。有一次張大同談了蔣介石幼年時叫鄭三發子的傳說,佐證了馮英子收到的那篇稿子的故事。馮英子於是在《週末報》上撰文,把鄭二發子重慶尋弟的事情敘述一遍,然後發了一通議論。唐人在《金陵春夢》裡所寫的故事,就是從《週末報》抄來的。這一對蔣介石抹黑的故事流傳了幾十年,到今天仍然有人相信,你不能不佩服中共御用文人們造謠誹謗、無中生有的功力!

一九八二年十二月,《浙江文史資料選輯》(總第二十三輯)刊載了何國濤寫的《解開蔣母王采玉身世之謎》、宓熙(原蔣介石侍衛隊大隊長)寫的《我在蔣介石身邊的時候》、唐瑞福與汪日章合寫的《蔣介石的故鄉》等文,徹底澄清了唐人在《金陵春夢》中所寫的海外奇談,只是謬種已經流傳,流毒甚廣,但能看到這些文章的能有幾人?!

二○一二年三月十二日於香港東西書齋

中正一分局分局長張奇文。(資料照,記者王敏為攝)

中正一分局分局長張奇文。(資料照,記者王敏為攝)

.jpg)